【

仪表网 研发快讯】近日,北京量子信息科学研究院(以下简称“量子院”)超快光谱学团队联合清华大学,在微腔激子极化激元体系的量子传播机制研究中取得重要进展。研究揭示了激子极化激元凝聚体中存在一种独特的、无法通过传统输运理论直接解释的量子传播行为。这一成果不仅拓展了对粒子量子行为的理解,也为未来基于激子极化激元的高速、长程有源光子器件设计提供了支撑。相关成果于2025年3月24日以“Anomalous quantum transport of microcavity exciton polaritons”为题发表在《Science Bulletin》。

增强量子器件设计和推进信息处理强调了对量子粒子传播的微观理解的迫切需要。然而,与经典扩散不同,量子传播表现出更复杂的特征,如量子干涉效应、非线性相互作用和无序散射等多种物理机制之间的竞争。传统的量子输运理论主要围绕固态电子系统构建,其探索了电阻率或电导率等宏观输运参数。而随着量子技术的进步,如玻色-爱因斯坦凝聚体、超导量子系统或束缚离子,提供了更直接的粒子时空分布。这些新颖的量子系统提供了超越传统输运理论和探索新型量子传播现象的机会。

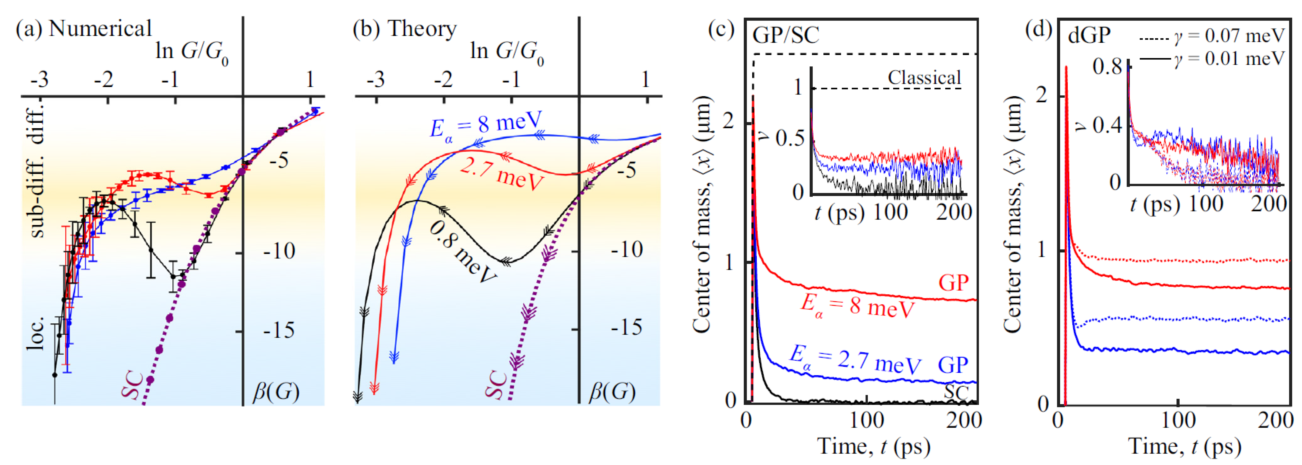

作为一种由光子与激子强耦合形成的准粒子,激子极化激元兼具光子的极低有效质量和激子的强非线性相互作用的特征,展现出诸如高度非厄米特性、长程量子相干性等独特性质。但目前尚缺乏对该类体系的系统研究,基于此研究团队深入探索了其量子传播特性。通过对其动力学行为的深入分析,研究人员发现,激子极化激元的传播机制与遵循薛定谔方程(Schr?dinger)或格罗斯-皮塔耶夫斯基方程(Gross-Pitaevskii)的粒子存在本质差异,具体而言,激子极化激元的扩散指数呈现出时间依赖性,表现了异常的空间扩展行为和局域化趋势。

图一 微腔激子极化激元的量子传播动力学。

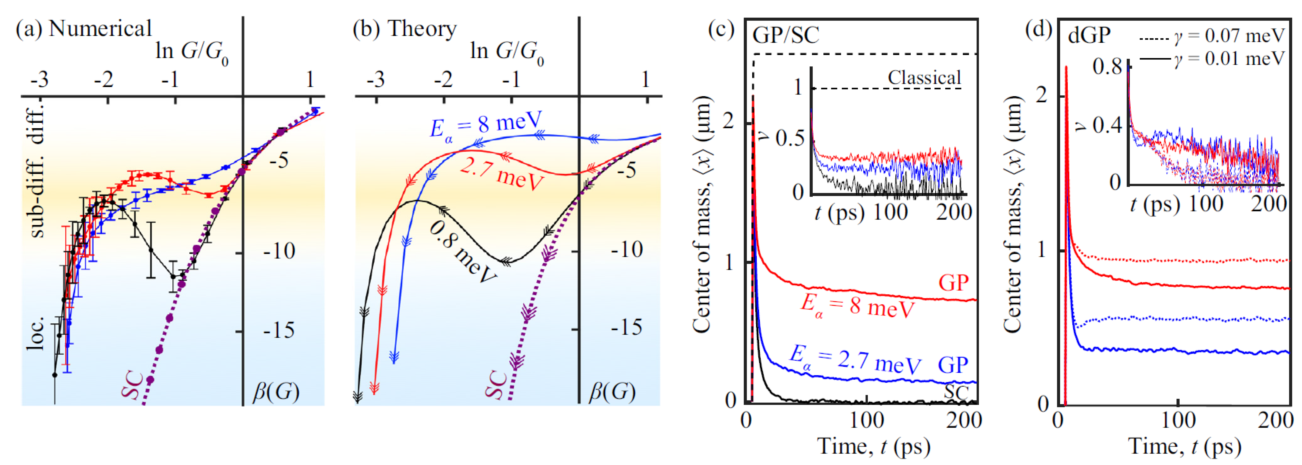

通过应用标度理论和自洽理论,研究团队进一步揭示了激子极化激元在长时间传播中出现的反常局域相的本质,打破了Anderson局域化的单参数标度理论。通过对质心运动的分析,研究团队还首次提供了激子极化激元局域相区别于Anderson局域化的直接证据:在典型的Anderson局域体系中,质心在长时间下会返回到原点,呈现“量子回旋镖效应”;而在激子极化激元体系中,质心则趋于一个有限值,表明其局域机制具有根本不同的物理起源。

图二 标度理论和质心坐标。

该成果第一作者为量子院博士后田玲钰,共同通讯作者为量子院/清华大学物理系兼聘教授熊启华,量子院副研究员Sanjib Ghosh。合作者还包括清华大学博士生彭雨田、量子院助理研究员许华文。该工作得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目的支持。

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。