【

仪表网 研发快讯】近日,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室纳米与界面催化研究中心碳基资源电催化转化研究组(523组)宋月锋副研究员等联合复旦大学汪国雄教授团队,在基于固体氧化物电解池(SOEC)的高温电催化转化研究中取得新进展。合作团队在固体氧化物电解池中通过水蒸气-甲烷共电解,同步制备了C2+产物与氢气,提高了原子经济性与系统稳定性;结合多种原位表征手段,系统揭示了阳极甲烷氧化偶联反应机理。

甲烷(CH4)作为页岩气主要成分,是一种来源丰富、成本低廉的原料气。将甲烷高效转化为具有高附加值的C2+产物对能源利用与工业生产具有重要意义。然而,传统氧化偶联和无氧偶联过程分别面临过度氧化和积碳等问题,限制其进一步发展。因此,开发一种原子经济性高、稳定性好的甲烷转化模式具有重要的科学意义与应用价值。

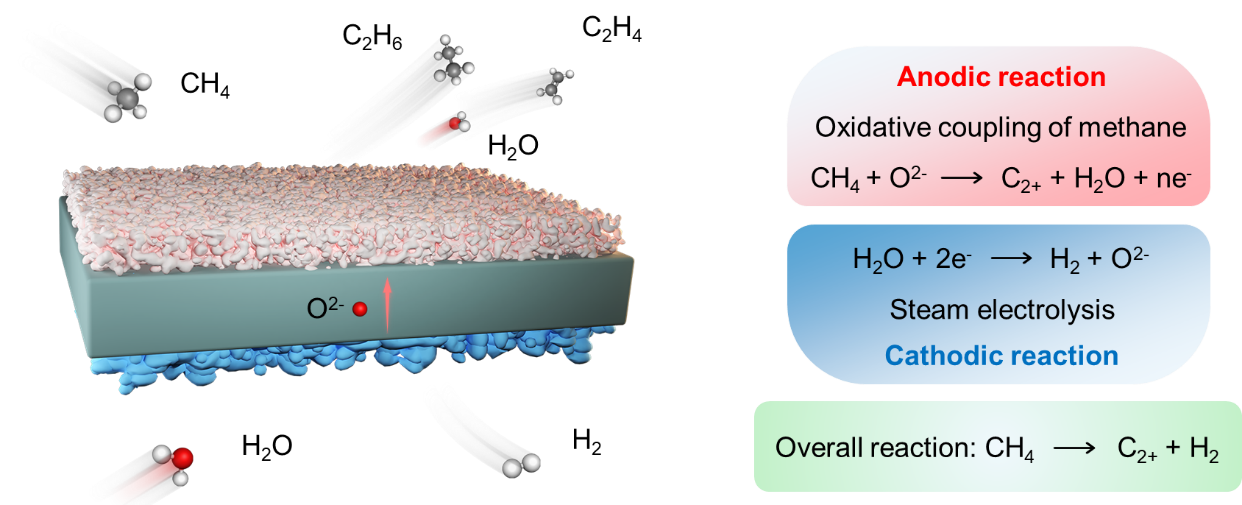

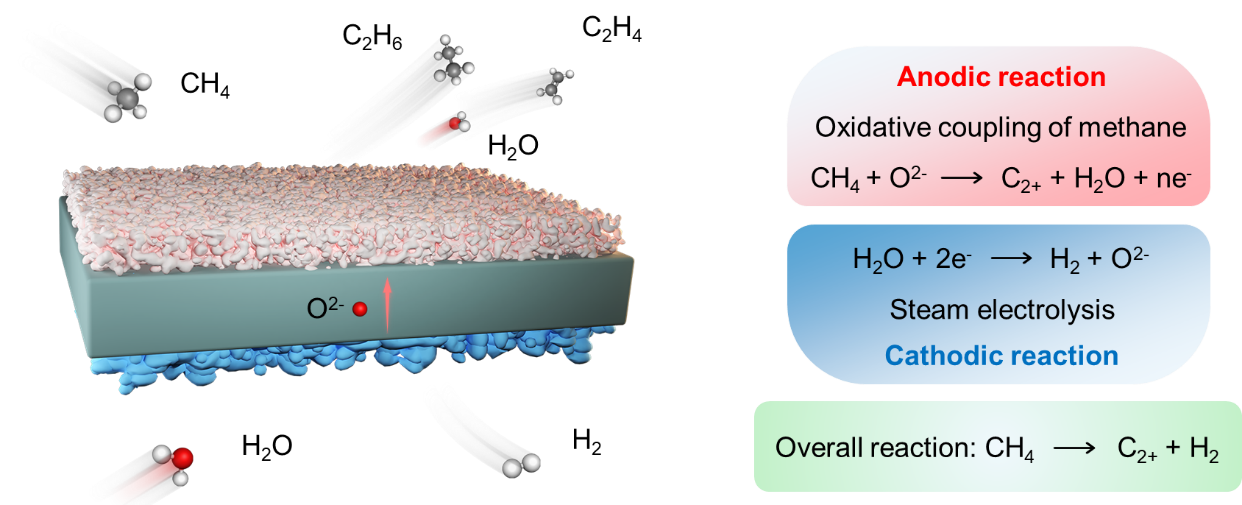

在本工作中,研究团队基于固体氧化物电解池,将阳极甲烷偶联与阴极水蒸气电解耦合,提出一种C2+和氢气同步高效生产的新系统。该系统在127 mA cm⁻²的电流密度下,稳定运行超过90小时,C2+烃类选择性超过75%,乙烯选择性约为40%,且未观测到积碳。原位Raman光谱和近常压XPS结果表明,氧离子(O2-)在电压驱动下从电解质传输到Ag表面生成活性电化学溢流氧物种(ESO),甲烷与ESO反应生成甲基自由基(∙CH3)。DFT结果进一步表明,Ag表面的ESO能促进甲烷吸附活化,降低甲烷C-H键断裂能垒。同步辐射光电离质谱(SR-PIMS)结果表明,电极表面甲基自由基迅速脱附到气相,发生气相偶联生成乙烷,乙烷脱氢最终生成乙烯。本工作为电化学甲烷偶联中气相甲基自由基的存在提供了直接实验证据。

本研究提出了基于SOEC的水蒸气-甲烷共电解制备C2+产物与氢气的新反应模式,为甲烷高效转化提供了新思路。此外,本研究还详细阐述了阳极甲烷氧化偶联的“表面活化-气相偶联”反应机制,为阳极甲烷转化催化剂设计与反应工程优化提供了依据。

相关成果以“Electrochemical Conversion of Methane to C2+ Hydrocarbons and Hydrogen”为题,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。该工作的共同第一作者是我所523组博士研究生郭宜阁、刘天夫副研究员和合肥光源光电离质谱研究中心许鸣皋工程师。上述工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。