【

仪表网 研发快讯】土壤水文过程在调控生态系统水碳循环及全球气候变化中发挥着重要作用,而土壤水力参数则控制着土壤中水分和溶质的运移与储存,是量化土壤水文过程的关键指标。由于直接原位观测成本高昂,传递函数模型(PTF)作为一种基于易测参数间接推算土壤水力参数的方法,因其低成本与高效率而受到广泛关注。然而,现有大尺度土壤水力参数PTF多聚焦于浅层(< 1 m),难以反映深层土壤水文过程,而小尺度研究的跨区域适用性有限。在全球气候变化与水资源紧张的背景下,亟需建立适用于大尺度且能反映深层过程的土壤水力参数PTF。

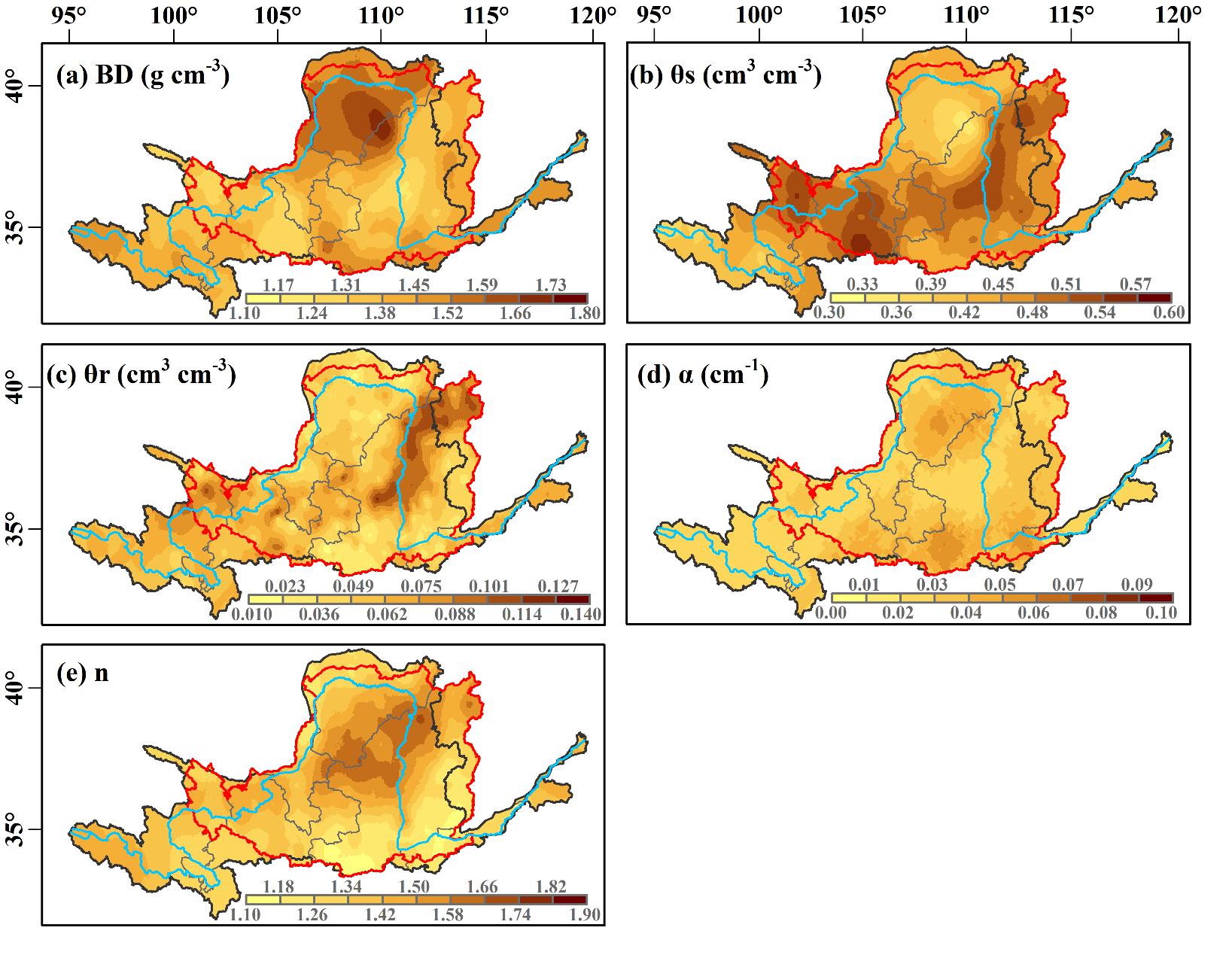

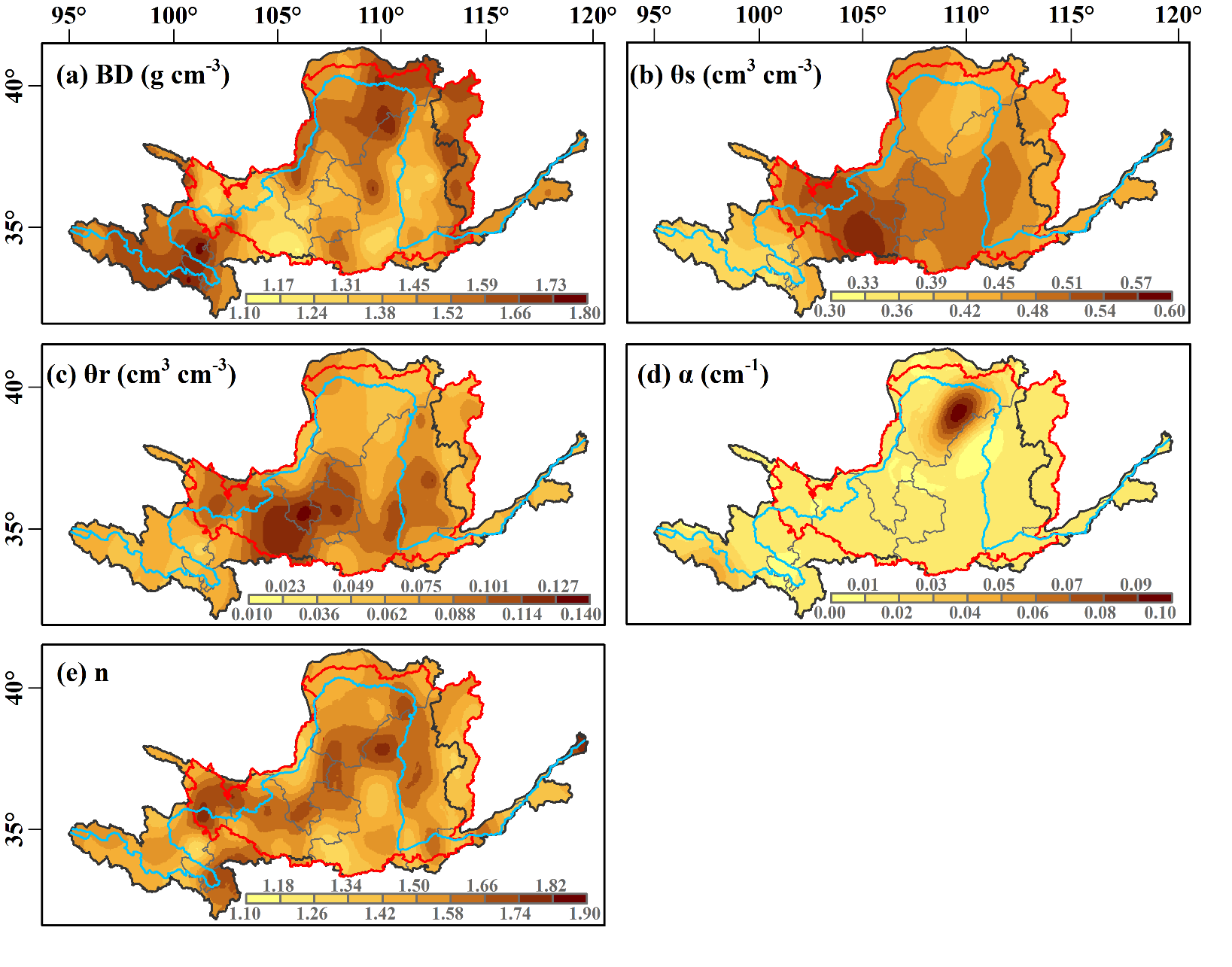

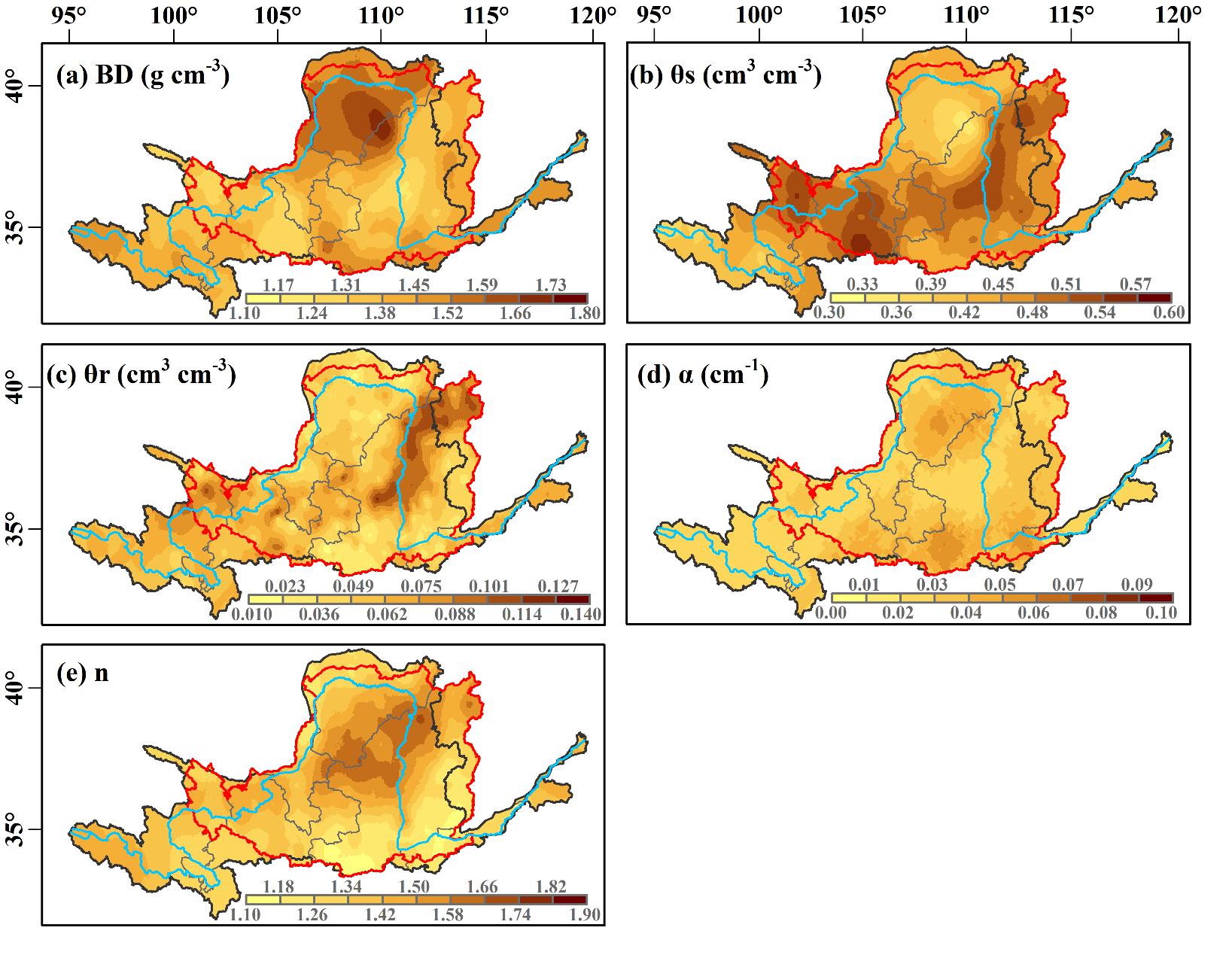

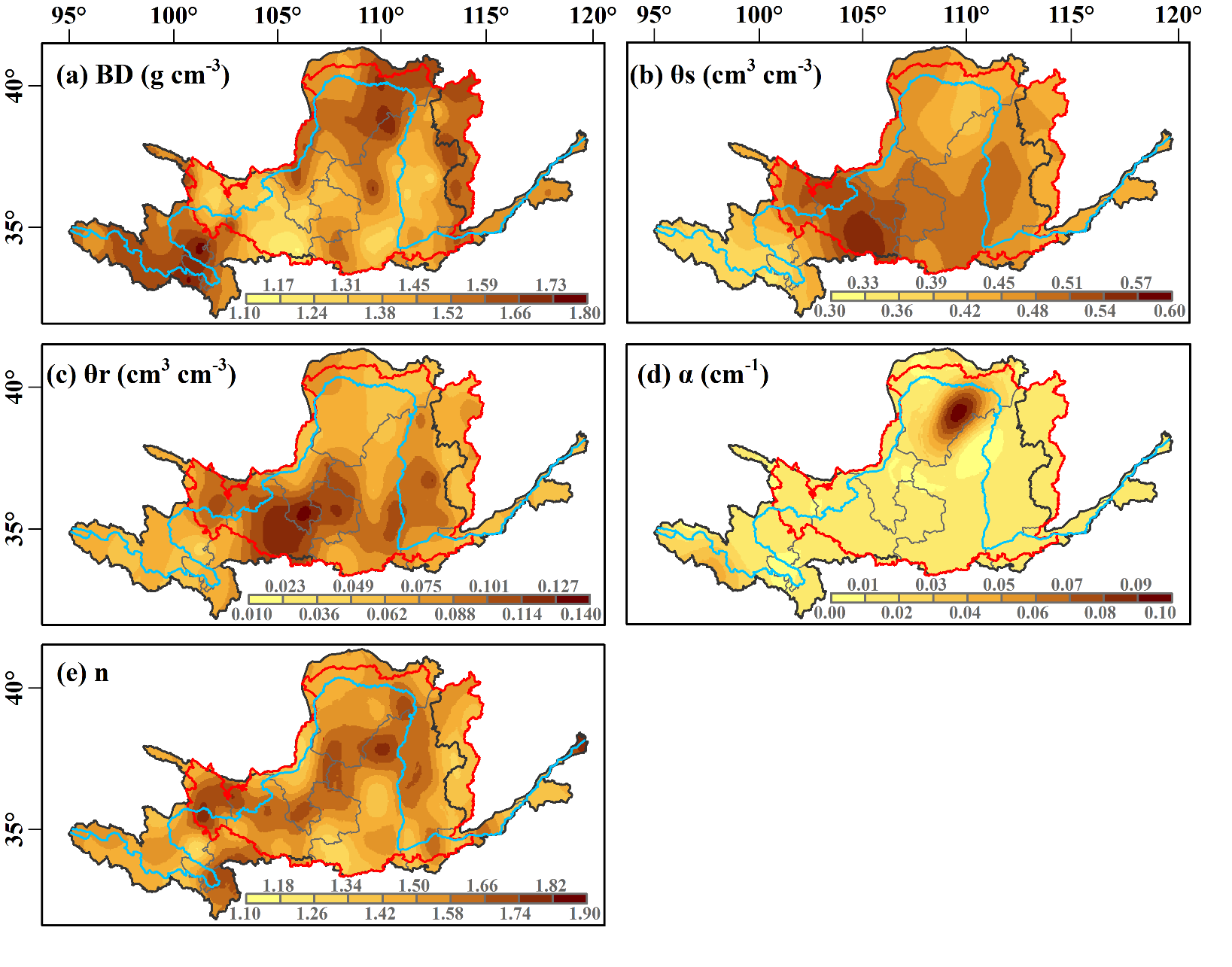

基于上述背景,中国科学院地球环境研究所王云强研究员团队,在黄河流域(79.5万 km2)开展了全流域原位采样,获取了0–5 m的原状土样,分析了土壤容重、饱和含水量、残余含水量及van Genuchten模型形状参数等关键土壤水力参数的空间分布及其环境控制因子,进而建立了黄河流域0–5 m土壤水力参数的PTF,并基于新建PTF预测了黄河流域主要土壤水力参数在0–1 m和1–5 m层的空间分布(图1、图2)。研究表明,新模型在黄河流域内的预测精度优于已有模型,并发现区域尺度深层土壤水力参数受土壤物理、化学性质、地形、深度等因子的共同影响。黄河流域土壤水力参数整体上存在中等至强烈的空间依赖性,且深层比浅层表现出更强的空间依赖性;土壤水力参数的空间分布整体上表现出东北-西南方向的条带状和区块型相结合的聚类模式,不同地域间存在明显差异。

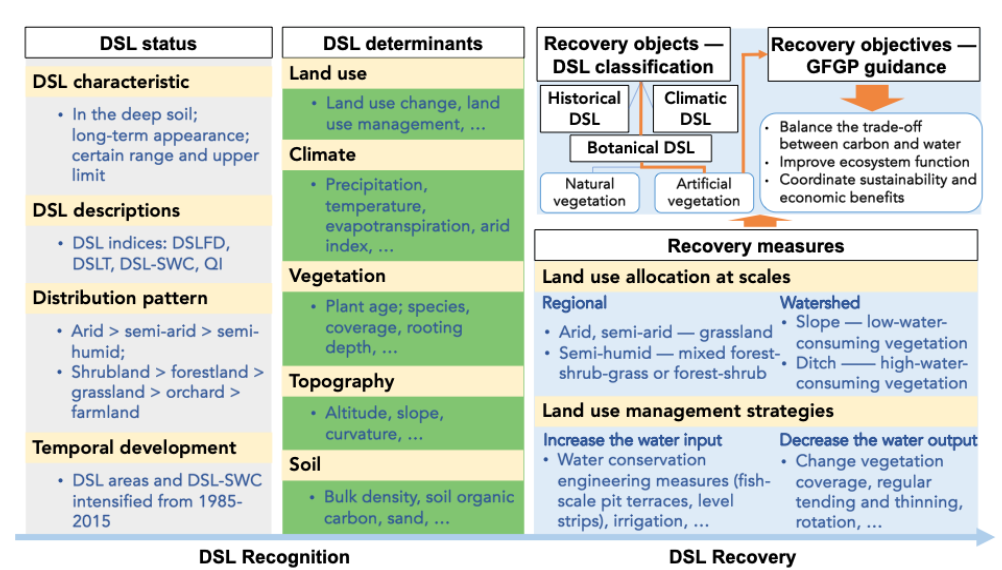

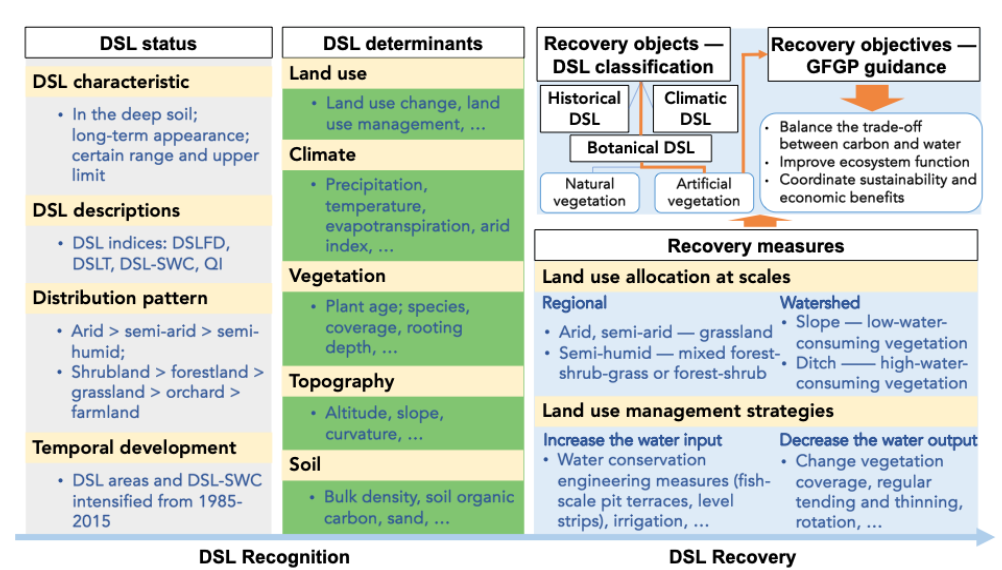

基于黄河流域土壤水力参数的空间分布,团队结合已发表的0–10 m剖面土壤水分数据集,进一步揭示了黄土高原区域尺度土壤干层的时空演化特征,量化了退耕还林草工程的生态水文影响。团队以退耕还林草工程实施时间(1999年)为分界点,分阶段一(1985–1999年)和阶段二(2000–2015年)构建随机森林模型,获得了1985–2015年间黄土高原区域尺度土壤干层的时空分布图谱。对比分析发现,与阶段一相比,阶段二的土壤干层分布由干旱和半干旱区向半湿润区扩展,干层内平均含水量降幅为1.2%,表明退耕还林草工程实施后区域尺度的土壤干层呈加剧态势。为进一步缓解黄土高原植被变绿与土壤干层加剧之间的矛盾,团队在总结了前人研究成果的基础上,提出了在区域和流域尺度整合植被配置、样地尺度加强植被管理的协同建议(图3)。

上述研究成果弥补了区域尺度深层土壤水力参数数据及其预测模型研究的不足,解析了基于土壤水力参数建立的土壤干层演变趋势,为区域土壤水文过程模拟、生态恢复影响评估与应对提供了基础数据支撑。

图1 黄河流域0–1 m剖面土壤水力参数空间分布

图2 黄河流域1–5 m剖面土壤水力参数空间分布

图3 土壤干层识别、影响因子及治理目标与实施路径

相关成果近期发表于国际学术期刊Journal of Hydrology和Geoderma上,王云强研究员为唯一通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金(U24A20629、42177306)、中国科学院创新交叉团队、陕西省自然科学基金等的共同资助。

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。